Комплексная молниезащита: от теории к практике

В основе концепции защиты от прямых ударов молнии лежит принцип перехвата разряда и отведения тока молнии в землю. Ключевая задача — создать защитную зону, внутри которой будет расположен защищаемый объект.

Расчёт зон защиты всегда выполняется в соответствии с одним из трех действующих в РФ нормативов:

- РД 34.21.122-87,

- СО 153-34.21.122-2003,

- ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010).

Разберём на конкретном примере. Так, ГОСТ Р 59789-2021 позволяет использовать три метода для определения расположения молниеприёмников:

1. Метод катящейся сферы

Это универсальный метод, который применяется для любых объектов, даже сложных и многоуровневых зданий.

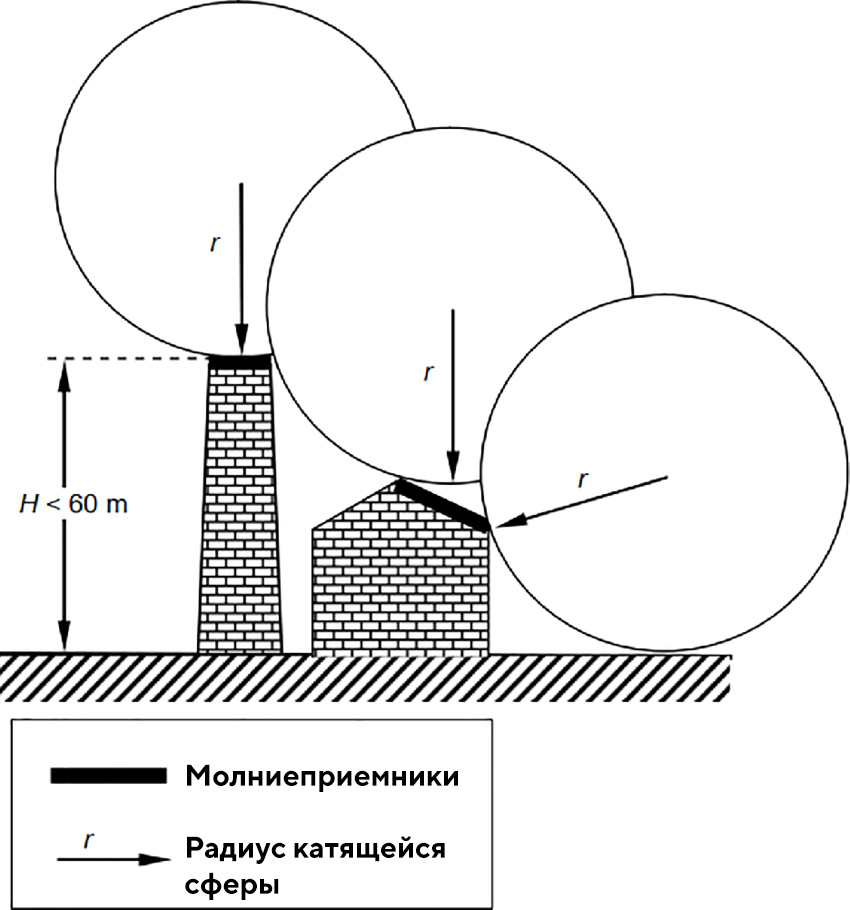

Его суть: расположение молниеприёмников обеспечивает зону защиты в том случае, если ни одна из точек защищаемого сооружения не соприкасается с условной сферой радиусом r, катящейся вокруг и по верхней части сооружения во всех возможных направлениях. Радиус сферы зависит от класса системы молниезащиты, который определяют на начальном этапе проектирования в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010. Объект считается защищённым от прямых ударов молнии, если сфера касается только молниеприёмников, но не самого объекта (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Проектирование молниеприёмников по методу катящейся сферы

Если сооружение выше, чем радиус сферы r, то возникает большой риск удара молнии в боковую часть сооружения. Каждая точка на боковой части сооружения, которой коснулась катящаяся сфера, является возможной точкой удара молнии.

Для сооружений, высота которых ниже 60 м, вероятность удара молнии в боковые части очень низкая. Для сооружений выше 60 м основная часть всех ударов придётся на верхнюю часть здания, горизонтальные выступающие края и углы, и только несколько процентов ударов молнии — на боковую часть.

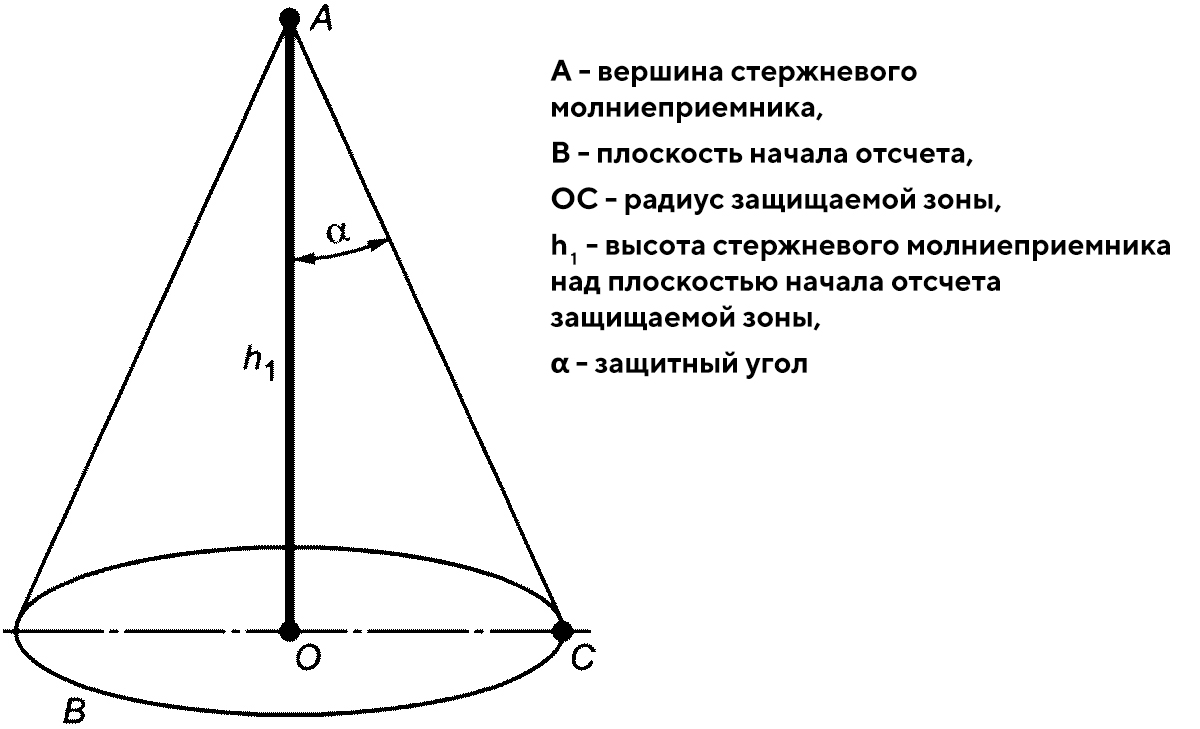

2. Метод защитного угла

Его используют для сооружений простой формы. Условно считается, что объем, защищаемый стержневым молниеприёмником, имеет форму правильного конуса с вершиной на оси молниеприёмника и защитным углом α, равным половине угла раствора конуса (рисунок 2). Защитный угол зависит от класса системы молниезащиты.

Рисунок 2. Объем, защищаемый стержневым молниеприёмником

Рисунок 2. Объем, защищаемый стержневым молниеприёмником

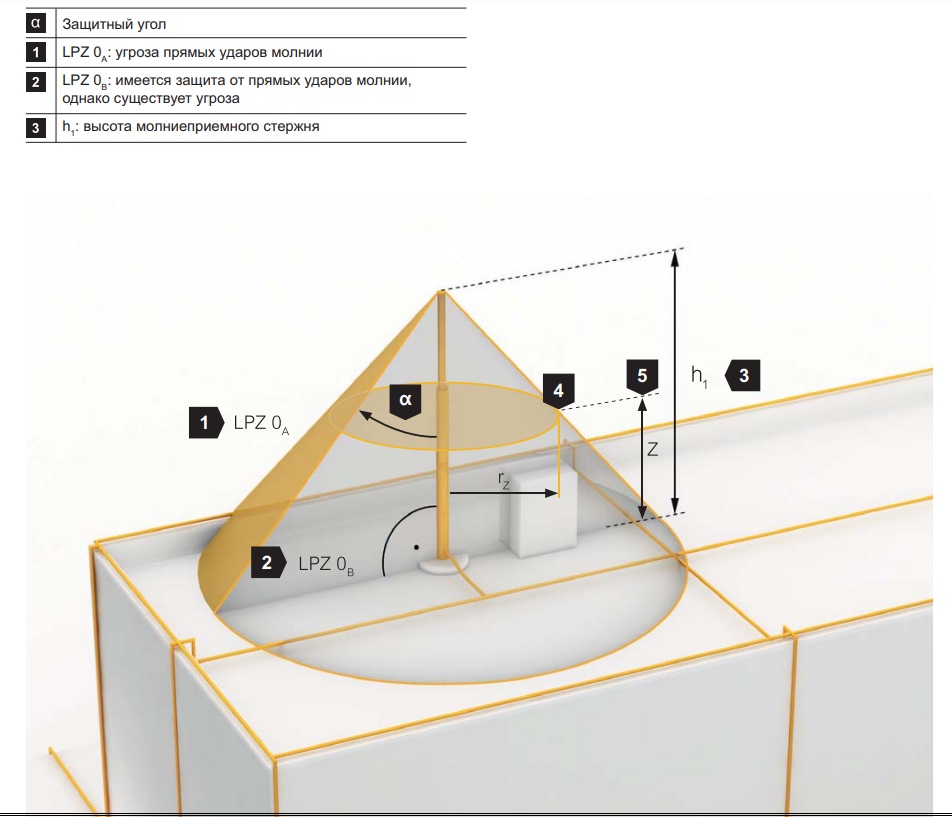

Если на кровле есть надстройки или технологическое оборудование (например, вентиляционные устройства или антенны), то во избежание повреждений при протекании тока молнии между молниеприёмниками и надстройками нужно соблюдать разделительное расстояние s. Такая система молниезащиты называется изолированной.

Определение разделительного расстояния – важнейшая задача при проектировании системы молниезащиты. Оно зависит от класса системы молниезащиты, количества путей растекания тока молнии, изоляционных свойств материала и расстояния вдоль молниеприёмника и токоотвода от точки, в которой осуществляется расчёт до ближайшей точки системы уравнивания потенциалов или заземления. Пример размещения молниеприёмника высотой h1 с соблюдением разделительного расстояния до защищаемой надстройки показан на рисунке 3.

Рисунок 3. Изолированная молниезащита надстройки на кровле

Рисунок 3. Изолированная молниезащита надстройки на кровле

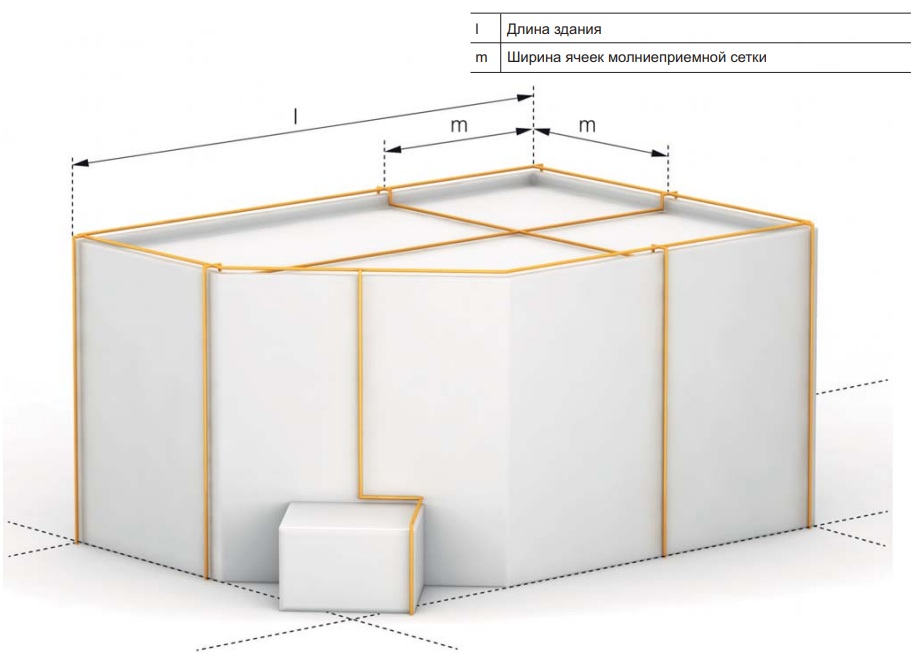

3. Метод молниеприёмной сетки

Применяется для плоских поверхностей. На поверхность плоской кровли или кровли с небольшим уклоном (до 1/10) с помощью специальных держателей в продольном и поперечном направлениях укладываются проводники (чаще круглого сечения), соединённые между собой в местах пересечения. Должны образоваться замкнутые ячейки. Их размер зависит от выбранного класса молниезащиты:

- 5х5 м для класса I

- 10х10 м для класса II

- 15х15 м для класса III

- 20х20 м для класса IV

Схематичное изображение сетки на здании с плоской кровлей вы видите на рисунке 4. Для кровли с уклоном более 1/10 верхний проводник прокладывают по коньку. В свою очередь, от него идут параллельные проводники по скатам с шагом, не превышающим ширину ячеек молниеприёмной сетки. Проводники сетки нужно прокладывать по наиболее коротким и прямым трассам. Также следует обеспечить минимум два различных металлических проводника (токоотвода), соединяющих молниеприёмную сетку с заземляющим устройством.

Рисунок 4. Пример молниеприёмной сетки на здании с плоской кровлей

Рисунок 4. Пример молниеприёмной сетки на здании с плоской кровлей

Практическая организация системы молниезащиты

Прямые удары молнии с силой тока до 200 кА должны надёжно улавливаться молниеприёмниками и отводиться по токоотводам в систему заземления. В систему молниезащиты должны входить:

- Молниеприёмники — это элементы, которые первыми принимают на себя удар молнии. Чаще всего используют стержневые молниеприёмники. Они представляют собой вертикально установленные металлические, обычно алюминиевые, стержни. Их можно монтировать на кровле, на стене здания, а также рядом со зданием. Для защиты выступающих над уровнем кровли высоких надстроек используют специальные мачты высотой от 4 до 8 метров, которые также производит ОБО Беттерманн.

Для соединения молниеприёмников в единую систему и их крепления используют дополнительные элементы - круглые проводники, держатели, универсальные соединители Vario, обеспечивающие надёжный контакт между проводниками сетки в местах пересечения, алюминиевые температурные компенсаторы, предотвращающие деформацию и повреждение сетки при температурных колебаниях.

- Токоотводы – проводники, по которым ток молнии стекает от молниеприёмника к заземляющему устройству. Токоотводы обычно представляют собой круглые проводники, реже используются плоские проводники. Для их соединения и крепления к поверхности необходимо также предусмотреть различного рода клеммы и держатели.

- Заземлитель – часть системы молниезащиты, которая отводит ток молнии в землю, где происходит его рассеивание. Существует два основных типа заземлителей, регламентированных стандартами:

- Одиночный или очаговый заземлитель (используется также название «Заземлитель конфигурации А» согласно ГОСТ Р 59789-2021). К этому типу заземлителей относятся горизонтальные или вертикальные заземлители, установленные снаружи защищаемого сооружения и соединённые с каждым токоотводом, либо фундаментные заземлители, не образующие замкнутый контур.

В соответствии с ГОСТ минимальная длина горизонтального заземлителя для систем молниезащиты III и IV классов не зависит от удельного сопротивления грунта и составляет 5 м, а минимальная глубина вертикального заземлителя – 2,5 м.

Для заземлителей в системах молниезащиты класса II и I необходимо принимать во внимание удельное сопротивление грунта. Такие заземлители оптимальны для небольших сооружений, а также в условиях ограничения возможности проведения земляных работ, например, при реконструкции объекта в местах с высокой плотностью застройки.

В качестве универсального решения для частного строительства можно использовать модульный комплект заземления. Он подходит для самостоятельного монтажа. В набор входят все необходимые компоненты для создания системы заземления и подробная инструкция, которая позволяет выполнить установку даже без предварительной подготовки.

- Кольцевой или контурный заземлитель (по ГОСТ «Заземлитель конфигурации B») - представляет собой кольцевой проводник, обычно из полосовой стали, расположенный вне защищаемого сооружения. Не менее 80% его длины должно находиться в контакте с грунтом.

Кольцевой заземлитель располагают на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии около 1 м от внешних стен. Частным случаем кольцевого заземлителя является фундаментный заземлитель, в котором функцию заземляющих электродов выполняет электрически соединённая между собой металлическая арматура железобетонных фундаментов.

Не менее важна организация внутренней молниезащиты, в неё входят система уравнивания потенциалов и защита от импульсных перенапряжений.

Система уравнивания потенциалов

Серьёзную опасность для здоровья и жизни человека при ударе молнии представляет разность потенциалов, возникающая между различными металлическими частями и конструкциями здания – трубами, корпусами оборудования, каркасами. Чтобы минимизировать риск поражения электрическим током используют шины уравнивания потенциалов.

Они предназначены для соединения всех металлических элементов с заземляющим устройством, чтобы устранить между ними опасное напряжение. В зданиях с правильно организованной системой уравнивания потенциалов даже при прохождении тока молнии все металлоконструкции имеют одинаковый потенциал, что исключает опасное искрение и поражение электрическим током.

Защита от импульсных перенапряжений

Прямой удар молнии – лишь часть угрозы. Вторичные проявления, такие как импульсные перенапряжения в сети, представляют серьёзную опасность для электрического и электронного оборудования. Чтобы их нейтрализовать, устанавливают устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

| Класс УЗИП | Назначение | Импульсный ток | Уровень напряжения защиты | Место установки |

|---|---|---|---|---|

| I (Тип 1) | Защита от прямого удара молнии | 25-100 кА (10/350 мкс) | ≤ 4 кВ | Главный распределительный щит (ГРЩ) |

| II (Тип 2) | Защита от наведённых перенапряжений | 5-20 кА (8/20 мкс) | ≤ 2,5 кВ | Распределительные щиты внутри здания |

| III (Тип 3) | Защита чувствительной электроники | 1-5 кА (8/20 мкс) | ≤ 1,5 кВ | Непосредственно перед защищаемым оборудованием |

Эффективность работы УЗИП напрямую зависит от правильности монтажа.

Обратите внимание: длина проводников от УЗИП до шины заземления не должна превышать 0,5 метра. Избыточная длина проводника, обладающего индуктивностью, приводит к возникновению дополнительного падения напряжения, которое складываясь с остаточным напряжением УЗИП, сводит его защитный эффект на нет.

Современная молниезащита – это комплексная инженерная система, в которой важны все элементы. Пренебрежение любым из них ставит под удар надежность всей системы. Компания ОБО Беттерманн понимает это как никто другой. Мы предлагаем не просто отдельные продукты, а комплексные решения под ключ — от продукции до профессиональной инженерной поддержки проектов.